作者: 来源: 菏泽日报 发表时间: 2022-10-15 09:40

在市委、市政府的领导下,在市教育局的支持下,百年名校菏泽一中新一届党委班子,以一流党建为引领,深入推进创先争优,紧紧围绕立德树人根本任务,始终坚持“教与学的质量是学校的生命”观念,不断提升学生培养质量、教育教学质量和服务社会的质量,找准学校品牌特色建设点,在党的建设、课程改革、德育教育、创新教育等方面形成品牌影响力和鲜明的学校特色。学校被评为“省先进基层党组织”“省文明单位”“省文明校园”“省首批红色文化传承示范校”“省师德建设先进集体”。

第一部分:忆往昔,峥嵘岁月展风华

菏泽一中全称山东省菏泽第一中学,它的前身是我党在1943年于抗日烽火中创立的冀鲁豫边区一中。这所学校是在会集众多学校基础上发展起来的,一直辗转于黄河南北,出入于战火之中,为战争和人民政权的建设培养了大批干部。1948年5月,又将边区三中并入在内。不久菏泽解放,边区一中随冀鲁豫行署进驻菏泽,就在“曹州府衙”旧址(即现在的菏泽一中八一路校区)立校。1949年8月,平原省建立,边区一中遂改名为平原省立菏泽中学;1952年底随平原省撤销又改名山东省立菏泽中学;1954年改称现名。边区一中与菏泽一中实为一体,半个多世纪以来,菏泽一中继承并发扬了边区一中的光荣传统,与时俱进,获得了巨大发展。

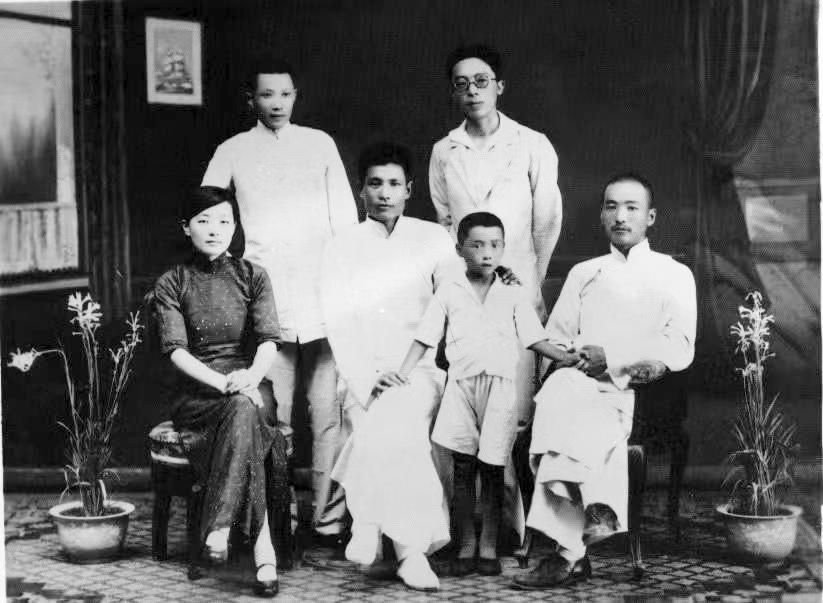

在“曹州府衙”这块不足百亩的土地上,还曾经出现过一所历史名校,这就是早在二十世纪二三十年代就饮誉齐鲁的山东省立第六中学。“省立六中”是在1903年(清光绪二十九年)创办的“曹州中学堂”基础上逐渐发展而来,在鲁西南地区家喻户晓,影响深远;以后,无论它的历史如何变迁,校名如何更改,鲁西南人民仍然称之为“老六中”。文化是民族的血脉,是民族振兴的根基;而教育,则是文化传承与发展的主要手段。因而,无论社会如何变革,无论城市如何变迁,中华民族的文化传统仍会一脉相承。中国共产党就是传承先进文化的优秀代表。菏泽一中不仅承受了“老六中”的校址,而且也吸收了“老六中”的优秀传统。解放初期,不少“老六中”的师生被吸收进来,成为五十年代菏泽一中教师队伍的主力,在教学思想与管理方法上,也把“老六中”的一些优秀传统吸收进来。“废科举、兴学堂”是中华民族文化教育发展史上划时代的进步,“老六中”则是这一进步结出的丰硕成果。放眼鲁西南地区,能够承袭这一进步传统的也仅仅有菏泽一中。随着改革开放的发展,远在天涯海角的“老六中”校友,也纷纷到菏泽一中探视母校,寻根访旧。传承“老六中”的传统责无旁贷地落到菏泽一中身上,菏泽一中的校史,亦应上溯到二十世纪初的1903年。

省立六中不仅以其很高的教学质量饮誉海内外,而且有着优良的革命传统。早在曹州中学堂时期,就秘密成立了以推翻清廷为目的的“尚志社”。1927年10月又在六中南院(现牡丹区曹州路中段海鲜市场)秘密成立了我党在鲁西南的第一个地下党支部——中共曹州支部,从而揭开了党领导下的鲁西南革命斗争的序幕。这是菏泽一中校史上最光荣的一页。

自1952年改称山东菏泽中学以来,迄今已有一个甲子有余。校史上的红色基因,得以一脉传承,依靠坚定的理想信念,发扬党的优良传统,使菏泽一中在新的历史时期得以长足进步,巨大发展。20世纪50年代,菏泽一中在教学上就创造了举世瞩目的业绩,学校进入极盛时期。1953年7月,高一、二级同时毕业,参加新中国成立后的首次高考。两级学生共七十四人,有三人体检不合格未参加高考,其余七十一人均金榜题名,这次高考居全国第二名。为此受到教育部通令嘉奖,随后被确定为全国百所重点中学之一,还奖励菏泽一中一大宗高中理化仪器。《光明日报》为此发了专讯报道,从此菏泽一中名扬全国。高中三级一个班48人,又一次全部考取大学而在全国名列前茅。高四级两个班不足80人,百分之百考取大学,升入北大者达15人之多。这一年文科考分占全国第一。高五级、高六级升学率均在百分之九十以上。六十年代初,菏泽一中在高考中仍在全省拔得头筹。

改革开放后,特别是近几年,在市委、市政府的领导下,学校党委坚持“文化立校、名师强校、改革兴校”的战略方向,积极推进我市基础教育事业,巩固学校党的执政地位,真正把党的建设摆在重要位置上,全面加强和改进学校党的建设,以一流的党建工作带领全体师生围绕科学发展大局,立足实际,积极探索,大力实施课程与教学改革,全面推进素质教育,全面提高教学质量,再现了历史辉煌。

坚持党的领导不仅是百年一中的光荣传统,也是学校取得一切荣誉和成就的不二法宝。从新中国成立后70多年的办学历程中可以得出,本校取得重大成就和辉煌的时期,都是全面坚持党的领导、全面贯彻落实党和国家教育方针的时期;学校遭遇困难和挫折的时期,都是党的领导组织弱化、偏离党和国家教育方针的时期。历史证明,只有始终充分发挥党组织的领导核心作用,坚定社会主义办学方向,始终把培养社会主义建设者和接班人作为办学治校的根本任务,才能确保在高质量发展征程上行稳致远,真正担负起党和人民赋予的历史责任与崇高使命。

2023年10月,菏泽一中将迎来120周年华诞。回首过往,120载弦歌不辍,让她担得起山东省菏泽第一中学这个厚重的名字;展望未来,菏泽一中将始终坚持党的领导,传承红色基因,扎根齐鲁大地,走出一条建设齐鲁强校的新路。

第二部分:看今朝,守正创新结硕果

习近平总书记指出“抓好党建是最大的政绩”,把党建的重要性提高到了前所未有的高度。具体到菏泽一中来说,抓党建就是要全面贯彻落实党的教育方针、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,学校的一切工作都是紧紧围绕这个总纲和根本任务来进行。以党建为引领,充分发挥党组织的战斗堡垒作用,坚持“守正创新、务实笃行”的战略方向,大力实施一课一研、强研提效、强课提质、减负增效、拔尖兜底五大工程,不断优化教师队伍,严格科学管理,大胆改革,锐意创新,教育教学质量逐年提高。百年一中,开始重振雄风,令人刮目相看。

目前,菏泽一中已形成“一校三区” (八一路校区、人民路校区、南京路校区)的集团化办学格局,占地1000余亩,各类建筑面积近30万平方米,在校学生11138人;教职工1045名,其中,全国优秀教师3人、齐鲁名师1人、省优秀党务工作者1人、省优秀教师5人,正高级教师11人、特级教师6人、高级教师271人;党员519人。菏泽一中党委贯彻落实党的教育方针,不断拓展思路,创新机制,全面落实国家课程方案,积极打造学校特色课程,走上了一条科学发展、特色发展、内涵发展的道路。

(一)党的建设显著加强,引领学校行稳致远。

坚持党的领导是保证社会主义办学方向的前提和保证。菏泽一中深入推进党的建设新的伟大工程,充分发挥党的领导最大优势,以高质量党建引领推动一流高中建设取得显著成效。积极探索党建工作新模式,以“一流党建、一流业绩”品牌建设为载体,创新“党建+”模式,落实立德树人根本任务,助推学校高质量发展。通过坚定不移地推行党委领导下的校长负责制,坚持民主集中制和依法治校,贯彻落实《党委会议事制度》《“三重一大”事项决策议事规则》和教职工代表大会制度,理顺和明确了学校议事程序,实现党建工作和制度建设相融合。通过实施强研提效、强课提质等五大工程,成立课程拓展中心和学生发展服务中心,构建“大思政”育人模式,实现党建工作和课程改革相融合。通过实施业务能力提升、读书学习、党员名师培养工程,组织经常性交流研讨,邀请教学名师、专家学者做讲座,组织教学经验丰富的党员教师与年轻教师“结对子”,充分发挥党员名师示范引领作用,实现党建工作和队伍建设相融合。通过设计实施个性化、规范化、系统化的行为方案体现学校的理念和精神,塑造良好的学校行为新形象,以多彩的行为文化熏染师生,在实践中不断检验创新办学理念,实现党建工作和文化建设相融合,并于今年6月被省教育厅评为“省首批红色文化传承示范校”。通过以规范师生行为为切入口,以建设优良的校风、教风、学风为核心,举行开学典礼、毕业典礼、新教师上岗仪式、校史学习等形式多样的学校文化活动和礼仪教育,实现党建工作和群团建设相融合。在“党建+”理念的引领下,学校党委把党建工作融入立德树人全过程,与制度建设、教学改革、队伍建设、文化建设、群团建设相融共生,实现了为党育人、为国育才的使命,用生动实践回答了“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一时代命题。

(二)管理体制不断完善,治理能力显著提高。

管理是学校提高办学质量和效益的根本保证。对于菏泽一中这样一所大规模学校而言,学校管理理念和管理水平决定了这所学校的发展潜力。为此,菏泽一中坚持依法办学、以章治校、依法从教的基本原则,根据集团化办学、分校区管理的新形势、新格局、新问题,优化决策目标、任务执行、督导考核的流程体系,形成集团宏观管理、校区主体管理、级部具体管理、处室服务管理的新格局,实现顶层设计、重心下移、专业治理、激发基层创新的管理目的。突出党委的核心地位与领导、决策、掌控全局的职能;优化了教育集团职责与权限,突出了教育集团的宏观管理与指导、考评、协调、服务职能;明确了校区的职责与权限,实行党委领导下的校长负责制,管理重心下移,突出校区管理的主体责任,提高了校区的执行力、创新力与教育教学的具体管理能力;修订了《菏泽一中教育集团章程》,突出依法办学、依规治校、自主管理、特色发展的鲜明导向。

(三)教师素质逐步提升,教师发展成果显著。

“名师出高徒”是菏泽一中百年辉煌的真谛,也是学校的灵魂。要搞好教育首先应该积极培育名师、聘请名师,学校一方面不断充实高素质的师资队伍,另一方面对现有的师资队伍加大管理力度,鼓励教职工积极进修和科研,为培养更多更好的优秀人才奠定基础。积极组织各种形式的教师培训研修活动,借助山东省教师教育网等线上平台进行远程培训;组织部分教师到南京、苏州、济南等地参与实地学习;每年组织开展寒暑假校本培训,为本校优秀教师搭建展示交流研究成果的平台;通过青蓝工程、师生同考、汇报晒课等活动,青年教师业务能力不断提升。近年来,有一百多位教师获得市级及以上荣誉。

(四)教学改革扎实推进,教学质量稳步攀升。

教与学的质量是学校的生命,学校办学质量的高低取决于这个学校的办学业绩,只有拿出成绩才能让人信服,有所作为方有地位。为了不断提高教学质量,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,菏泽一中全面实施强研提效、强课提质、强科培优、减负增效、拔尖兜底五大工程,推动教学质量提升。狠抓教学常规,有效落实“一课一研”制度,提高了集体备课、听评课的实效。继续深化思维课堂建设,总结凝练了思维课堂基本要求,即利用好教材、导学案两个载体,规划好课前、课中、课后三个时段,做好目标、情境、问题、流程、作业五个设计,突出知识、能力、兴趣、德育四个点,借助学生表达展示这一杠杆,实现思维课堂建设目标。加强了新高考、新课标、新课程、新教材的研究与实施,备考质量不断提高。2022年的高考,学校一段线上线3030人,特殊类型招生线上线1570人,5位同学被清华大学录取,尖优生培养取得新突破。

(五)立德树人深入实施,学生工作亮点频出。

菏泽一中坚持一切为了学生的育人宗旨,营造以学生为中心的全员、全方位、全过程育人环境,努力把学生培养成对祖国、对社会有用的人才。菏泽一中充分发挥学科教学、德育课程、社会实践、文体活动等各种载体的育人功能,落实立德树人根本任务。制定了年度学生教育重大活动年历,统筹安排学生德育活动。充分挖掘各类节日内涵,组织开展了学雷锋志愿服务、植树节养绿护绿、清明节缅怀先烈、建党节颂党恩情、教师节尊师爱师、“九一八”勿忘国耻等教育实践活动。积极参与创建全国文明城市活动,组织开展了一系列走进敬老院助老服务、儿童福利院奉献爱心、文明交通劝导等文明创建志愿服务活动。加强了学校安全工作,认真做好学校“六个一”活动,完善“1530”安全教育制度,开展了疫情应急演练和防暴、防汛、防溺水、消防疏散演练,切实保障师生安全和学校稳定。充分发挥心理教师和心理咨询室的作用,开展心理健康筛查,对重点学生进行跟进式疏导干预,确保学生心理安全。山东省高中心理特级教师工作坊菏泽群组启动仪式、山东省家庭教育志愿服务总队公益大讲堂菏泽市巡讲启动仪式、菏泽市教育系统疫情防控和消防市级应急演练观摩会等重大活动在该校开展。

(六)硬件设施充实完善,服务保障更加有力。

现代化的硬件设施和教学设备是学校进行有效教学过程的基础,而真诚沟通、尽善尽美的服务则为学校教育教学提供坚强保障。完善修订了校产管理办法和系列财务规章制度,明确了行政后勤等教学服务岗位职责。全面开展了学校固定资产盘点及信息化工作,校产管理更加规范。更新、完善了三个校区的心理咨询室,装修了人民路校区教职工阅览室和体育馆,装备了机器人实验室,实施了人民路校区办公楼、教学楼及湖边美化亮化工程,安装了人民路校区田径场和南京路校区大会议室的电子屏,规整了八一路校区的实验楼和图书楼功能用房,完成了三校区餐厅、物业等社会化服务工作的招标并签订了服务合同、理顺了管理流程,提高了服务质量。

第三部分:展未来,务实笃行铸辉煌

站在党的二十大胜利召开的新的历史起点,菏泽一中将全面深入推进“五大工程”,着力实施“五大项目”,以“追求卓越、只争朝夕”的昂扬姿态,努力建设教师幸福、学生向往、家长满意、社会认可的省内一流、全国知名高中。

围绕实现这一任务目标,菏泽一中将重点做好以下几个方面的工作:一是强化党建统领,凝聚奋进力量。二是完善体制机制,凸显专业引领。坚持高站位决策、低重心运行管理理念,高远谋划,精细实施。三是加强队伍建设,实施人才强校。四是夯实教研根基,深化教学改革。进一步深化实施“强研提效”“强课提质”“强科培优”“减负增效”“拔尖兜底”五项工程。五是坚持立德树人,提高育人水平。树立德育工作课程观,构建三年一贯制德育课程体系,制定并落实德育活动年历表。六是筑牢安全屏障,织密疫情防控网络。七是完善基础设施,提升保障能力。八是做好校庆筹备工作,助力学校和菏泽经济社会发展。

“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。”在党的二十大胜利召开之际,百年一中再次迎来了大发展的良好机遇。当前的菏泽一中,风清气正,人心思上,人心思齐,正处于内外办学环境俱佳的历史时期。只要全体菏泽一中人凝心聚力,守正创新,踔厉奋发,务实笃行,久久为功,就一定能够创造菏泽一中新的历史和辉煌!就一定能够实现百年名校再度辉煌的一中梦!

文/图 通讯员 郭勇 周威

鲁公网安备 37172902372011号

鲁公网安备 37172902372011号